自然環境ではいろんな生き物がお互いに密接に関わり生きており、このまとまりを「生態系」といいます。

生態系には地球全体から小さな池など様々な大きさのものがあり、浄化槽の中にも当てはめることができます。今回は、浄化槽中の小さな生き物の生態系について掘り下げてご紹介したいと思います。

浄化槽内にはたくさんの微生物が住んでおり、その数なんと「2000種類以上!」ともいわれています。

浄化槽では、微生物の働きを利用して汚水を浄化させています。浄化で特に重要になる微生物は、細菌類(バクテリア)、原生動物、微小後生動物という種類のものです。身近にいる細菌類には、腸内に生息する大腸菌やヨーグルトに含まれる乳酸菌などがあります。浄化槽では主に酸素を好むもの(好気性細菌)と酸素を好まないもの(嫌気性細菌)に分けられ、これらが汚水中の汚れを食べてくれます。そこからは原生動物(アメーバ、ラッパムシ等)、微小後生動物(ミジンコ、クマムシ等)の順番で食物連鎖が形成されています。

<浄化槽の中の食物連鎖>

浄化槽の維持管理(保守・清掃)が不適切だと、微生物達の生態系に悪影響を与えてしまいます。例えば、浄化槽に空気を送る送風機(ブロワ)が故障してしまうと、酸素を必要とする好気性細菌類やそれを食べる原生動物や微小後生動物が減少し、酸素を必要としない嫌気性細菌類が増えます。嫌気性細菌類は汚れを食べるとき、同時に悪臭の原因になる物質を発生させるので、結果として浄化槽から悪臭が発生してしまうことがあります。送風機が故障した際には、早急に修理・交換をお願いします。

このような特徴がある嫌気性細菌類ですが、湖沼等における水質汚濁の原因のひとつである窒素を分解してくれますので、これらも非常に重要な存在です。それぞれの微生物には大切な役割があり、浄化槽の維持管理を正しく行うことで、微生物のバランスが適切に保たれ汚水の浄化が行われます。(過去に浄化槽Q&Aを掲載しておりますので、そちらもぜひ参照してください。)

微生物は目に見えないので普段はなかなか意識しにくいですが、適切な維持管理を行って微生物達にとって住みやすい環境を整えることは、浄化槽の処理水をきれいにすることにつながります。

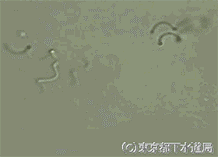

細菌のなかま

【螺旋菌】

【螺旋菌】

水中に溶け込んでいる酸素が少ないときにみられます。

原生動物のなかま

【ラッパムシ】

【ラッパムシ】

汚れが少なく、水中に溶け込んでいる酸素が多いときに出現します。

【アメーバ】

【アメーバ】

食物源は主に細菌類ですが、小型の原生動物も摂食します。

微小後生動物のなかま

【クマムシ】

【クマムシ】

ゆっくり歩く姿がクマに似ているのでクマムシと呼ばれています。

参照)

微生物図鑑|東京都下水道局https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/business/b3/corner/biozukan/index.html